蝋ヒビ (白蝋)

今回は 蝋のヒビ なんかをイッチョやってみっかな・・・

バティック とかで 蝋にヒビ が入ってるのは、染める時に 染浴の中 に蝋を置いた生地を浸す

“浸し染” という方法でやる為に どうしても “ヒビ割れ” が出来てしまうので、それを上手く

“味” に見えるように工夫してるんだけど、オレラのやってる 引き染 では 蝋が割れてしまうというような事は

ほとんど無く “効果” として、わざと蝋にヒビを入れてやるんだ。

蝋にも いろいろな種類 があって、その蝋によって ヒビの入り方 が かなり違うんだ。

今回は 白蝋 によるヒビを・・・

白蝋によるヒビは “絞り染め” のような感じの 柔らかいヒビが入るよ。

先ずは 白蝋 を置く。

先ずは 白蝋 を置く。

均一に 平 に置いてもイイし

調子 をつけて置いても OK

← 今回は少し 調子 をつけて

← それを 大雑把に手で掴んで

← それを 大雑把に手で掴んで

おおまかな “ヒビ” を入れてやる。

最初から あまり “作為” があると

チマチマしたヒビになってしまうので

先ず最初は “ガバッ” と大胆に

やったやった方がイイみたい・・・

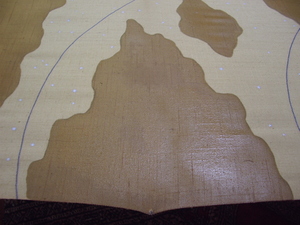

← 大雑把にヒビを入れてやった

← 大雑把にヒビを入れてやった

一発目。

一回目の試行で感じが良ければ

それで 染め始めればイイし

もう少し 手を加えたければ

再度いじってやればイイ。

← 今回は 少し細かいヒビを入れたいので

← 今回は 少し細かいヒビを入れたいので

一発目で 大きく入ったヒビ の中に

今度は指先を使って 細かいヒビを入れていく。

蝋の 厚み のあるところは シッカリ したヒビが

入るし、薄いところは ボーッ としたヒビになる。

← 今回はこんな感じで納得。

← 今回はこんな感じで納得。

それぞれに自分の好みで・・・

ただ、やり過ぎてしまうと元に戻せないので

様子を見ながら “やり過ぎ注意!”

勿論 こんなのではなく もっと絞り染の様な

感じにしてもイイ!

← その後に地色を染めて。

← その後に地色を染めて。

蝋の厚みがあって ヒビがシッカリ入ってるとこは

染料もシッカリ入ってるよね。

蝋に調子の付いてるとこも それなりな感じに・・・

染料が半乾きになるまで しばらく蝋の上の

染料の面倒をみてやる。

今回は クロム媒染 だったので

今回は クロム媒染 だったので

色味が変わってしまったけど

← 蝋取り・蒸し・ドライ が終って

使い方によっては “それなりの効果” が

期待できるでしょ。

自分なりの “イメージ” がシッカリあれば

もっともっと いいヒビ になると思う。

今回 “白蝋によるヒビ” を見てもらったんだけど、その他の蝋でも また感じの違う “ヒビ” が得られるので

次回 そんな仕事をやった時に またアップします。

白蝋で “ボワー” っとした感じのヒビを入れるのは、技術的には それ程難しくないので

一度 試してみる価値は あると思うよ! 是非 試してみてね! じゃ!

技術 INDEX へ

バティック とかで 蝋にヒビ が入ってるのは、染める時に 染浴の中 に蝋を置いた生地を浸す

“浸し染” という方法でやる為に どうしても “ヒビ割れ” が出来てしまうので、それを上手く

“味” に見えるように工夫してるんだけど、オレラのやってる 引き染 では 蝋が割れてしまうというような事は

ほとんど無く “効果” として、わざと蝋にヒビを入れてやるんだ。

蝋にも いろいろな種類 があって、その蝋によって ヒビの入り方 が かなり違うんだ。

今回は 白蝋 によるヒビを・・・

白蝋によるヒビは “絞り染め” のような感じの 柔らかいヒビが入るよ。

均一に 平 に置いてもイイし

調子 をつけて置いても OK

← 今回は少し 調子 をつけて

おおまかな “ヒビ” を入れてやる。

最初から あまり “作為” があると

チマチマしたヒビになってしまうので

先ず最初は “ガバッ” と大胆に

やったやった方がイイみたい・・・

一発目。

一回目の試行で感じが良ければ

それで 染め始めればイイし

もう少し 手を加えたければ

再度いじってやればイイ。

一発目で 大きく入ったヒビ の中に

今度は指先を使って 細かいヒビを入れていく。

蝋の 厚み のあるところは シッカリ したヒビが

入るし、薄いところは ボーッ としたヒビになる。

それぞれに自分の好みで・・・

ただ、やり過ぎてしまうと元に戻せないので

様子を見ながら “やり過ぎ注意!”

勿論 こんなのではなく もっと絞り染の様な

感じにしてもイイ!

蝋の厚みがあって ヒビがシッカリ入ってるとこは

染料もシッカリ入ってるよね。

蝋に調子の付いてるとこも それなりな感じに・・・

染料が半乾きになるまで しばらく蝋の上の

染料の面倒をみてやる。

色味が変わってしまったけど

← 蝋取り・蒸し・ドライ が終って

使い方によっては “それなりの効果” が

期待できるでしょ。

自分なりの “イメージ” がシッカリあれば

もっともっと いいヒビ になると思う。

今回 “白蝋によるヒビ” を見てもらったんだけど、その他の蝋でも また感じの違う “ヒビ” が得られるので

次回 そんな仕事をやった時に またアップします。

白蝋で “ボワー” っとした感じのヒビを入れるのは、技術的には それ程難しくないので

一度 試してみる価値は あると思うよ! 是非 試してみてね! じゃ!

技術 INDEX へ

蝋ヒビ (カルナバワックス)

今回は 硬い感じのヒビ を入れてみます。 では、早速・・・

← 写真左 白いのが ステアリン酸

← 写真左 白いのが ステアリン酸

写真右 茶色いのが カルナバワックス

どちらも “硬い感じのヒビ” が入る蝋です。

どちらも単体での使用はしないようで、他の蝋に混ぜて

使用するようです。

オレは それ程しょっちゅうヒビの仕事をするわけではないので、あまり偉そうに人様にレクチュアーするのは

おこがましいのでありますが、数少ない経験の中から・・・

さて、この “ガラスが割れたような感じの硬いヒビ” が欲しくて研究した頃に 上記の2種類の蝋を

試したのですが、ステアリン酸の方はイマイチピンと来なかったので 以来カルナバワックスを使用してます。

(配合が良くなかったり、経験も無かったせいも多々あるでしょうが・・・)

さて他の蝋との配合ですが、オレは値段も安く 割と硬めのヒビの入る パラフィン と混ぜてます。

それ程 多くの試しをしたわけではないのですが、パラフィン と カルナバワックス の割合を

6:4 ~ 7:3 位で使用してます。

(一応目安なので、皆さん各々イロイロ試してみて下さい)

このカルナバの蝋も 一度置きでは 硬い感じのヒビは入りません。

← 照りの加減で、蝋の重なりが

分かると思いますが、左よりカルナバを

1度、2度、3度、4度と置いてます。

← それに それぞれ同じようにヒビを入れ

← それに それぞれ同じようにヒビを入れ

染めてみると こんな感じに染みます。

一度置きでは、蝋自体の色被りも見られます。

← 上部の小針の置いてある部分が

← 上部の小針の置いてある部分が

蝋の重なりの境です。 だいぶ違うでしょ。

“硬いヒビ” の感じが得られるのは

3度置き以上ですネ。

まぁ ヒビの入り方は 周りの気温にも左右されるようで、一概には言えませんが・・・

(いつもは寒い時期にやる事が多いのですが、今回は真夏日にやったので)

さて、本チャンへ・・・

← 今回は 全場面をやるので 刷毛で蝋を置きます。

← 今回は 全場面をやるので 刷毛で蝋を置きます。

全体的に 出来るだけ均一に。

生地の裏までチャント蝋が抜けるように。

(生地裏まで蝋が抜けてないと 蝋にヒビを入れてから

染めた後に抜けてない部分に染料が回り込んでしまう)

← 2回目の蝋は 方向を変えて・・・

← 2回目の蝋は 方向を変えて・・・

別に同じ方向でも構わないんだけど 出来るだけ

“蝋の厚み” を同じにしたいので。

また、筆の置き始めは 蝋の厚みが厚くなるので

置き始めの位置を バラけさせて同じ部分だけが

厚くならないように注意。

← 結局 方向を変えて 4回 蝋を置きました。

← 結局 方向を変えて 4回 蝋を置きました。

前に置いた蝋が少し冷えてから 次に掛からないと

なかなか蝋の厚みが出せないので注意。

それほど大きな作品ではありませんが

蝋の重みが ズッシリ・・・ 蝋の表面もツルツル。

さて、蝋置きが終ったら次の段階 ヒビを入れる。

← 友禅伸子から外す段階で既にヒビが入ります。

← 友禅伸子から外す段階で既にヒビが入ります。

一気に 思い切り ヒビを入れるのではなく

注意深く少しづつ 生地の両側を手でサンドして

ヒビを少しづつ入れてくような感じ。

急な角度で 蝋にヒビを入れると 蝋の厚みがある分

蝋が剥がれてしまう事が多々ありますので注意!

← 先ずは大雑把にヒビを入れる。

“ヒビを入れる” というのは 意外と簡単に

考えてしまうかもしれませんが、ケッコー根気の要る

仕事ですので、気合を入れて。

← 細かいヒビを入れていくには

← 細かいヒビを入れていくには

指先で 割れた蝋の間に 更にヒビを入れてく感じ。

(写真 人差し指・中指の生地裏には他方の手の指)

ここで焦ってしまうと 細かくヒビの入った蝋が

剥がれ落ちてしまったりするので根気強く!

← 最終的にこれ位までヒビを・・・

← 最終的にこれ位までヒビを・・・

今回は瀬戸物の表面のガラス質部分に入ってるような

感じのヒビが欲しかったので こんな感じ。

勿論それぞれの作品で 欲する感じが違うと思うので

それぞれに “試し” をして 自分の欲しい感じを

工夫して下さい。

今回は 記録的な暑さの夏の終わり

今回は 記録的な暑さの夏の終わり

室温が未だ30℃越えの時期だったので

“蝋が剥がれそう” という感じは余りありませんでしたが

冬場の寒い時期なら 写真中央部の白くなってるような

部分は蝋の剥がれる危険がタップリです。

また この部分は 染料が溜まってしまう事も多々・・・

さて、いよいよ “染” に掛かる。

このヒビの上から掛ける染料の濃度がとても難しい! 必ず事前に 試しを!

掛色の染料に 少々多めに “浸透剤” を入れ (蝋の上でも染料がハジかないくらい)

丁寧に蝋の上を刺して行きます。 (蝋の上に染料を乗せるという感じ)

この時 生地が傾いてると 浸透剤が入った染料は他の部分へ流れてしまうので 要注意!

← 兎も角は 生地が傾いて 他の部分に

← 兎も角は 生地が傾いて 他の部分に

染料が流れて 他部を汚さないよう注意しながら

半乾きになるまで 面倒をみる。

この段階では (蝋の上からでは) 上がりが

どれ位になるのか 判断が難しい・・・

ので、試し染は 入念に!

← 蝋取り・蒸しを終えて。

← 蝋取り・蒸しを終えて。

掛色 濃すぎました・・・

上記の 試し染で使った染料だったので

調子良いと思ったのですが、掛色の染料の

鉄が最初からの 地色の矢車にも反応

したようで、思った以上に濃くなってしまった・・・

こんな事が多々あるので、皆さんも作品創りに際しては 入念に “試し染” をして下さい!

・・・さて、その他にも ヒビの入れ方に こんな方法も。

← やはり カルナバを 4回ほど置いて・・・

← やはり カルナバを 4回ほど置いて・・・

← 机の角のようなところで

← 机の角のようなところで

蝋を “直線的” に折ってから・・・

← 周りに 掛色の染料が染みないよう

← 周りに 掛色の染料が染みないよう

パラフィンで 堰き出す。

← 浸透剤をタップリ入れた染料を

← 浸透剤をタップリ入れた染料を

刺します。 (乗せてくような感じで)

(上記の瀬戸物のようなヒビの説明で

この部分の写真を撮り忘れたので・・・)

← こんな感じの またチョット

← こんな感じの またチョット

違った効果が得られます。

(蝋取り・蒸し終えての様子)

皆さんもイロイロと試して 面白い効果が

あったら 是非 教えて下さい。

では、健闘を祈る!

技術 INDEX へ

写真右 茶色いのが カルナバワックス

どちらも “硬い感じのヒビ” が入る蝋です。

どちらも単体での使用はしないようで、他の蝋に混ぜて

使用するようです。

オレは それ程しょっちゅうヒビの仕事をするわけではないので、あまり偉そうに人様にレクチュアーするのは

おこがましいのでありますが、数少ない経験の中から・・・

さて、この “ガラスが割れたような感じの硬いヒビ” が欲しくて研究した頃に 上記の2種類の蝋を

試したのですが、ステアリン酸の方はイマイチピンと来なかったので 以来カルナバワックスを使用してます。

(配合が良くなかったり、経験も無かったせいも多々あるでしょうが・・・)

さて他の蝋との配合ですが、オレは値段も安く 割と硬めのヒビの入る パラフィン と混ぜてます。

それ程 多くの試しをしたわけではないのですが、パラフィン と カルナバワックス の割合を

6:4 ~ 7:3 位で使用してます。

(一応目安なので、皆さん各々イロイロ試してみて下さい)

このカルナバの蝋も 一度置きでは 硬い感じのヒビは入りません。

← 照りの加減で、蝋の重なりが

分かると思いますが、左よりカルナバを

1度、2度、3度、4度と置いてます。

染めてみると こんな感じに染みます。

一度置きでは、蝋自体の色被りも見られます。

蝋の重なりの境です。 だいぶ違うでしょ。

“硬いヒビ” の感じが得られるのは

3度置き以上ですネ。

まぁ ヒビの入り方は 周りの気温にも左右されるようで、一概には言えませんが・・・

(いつもは寒い時期にやる事が多いのですが、今回は真夏日にやったので)

さて、本チャンへ・・・

全体的に 出来るだけ均一に。

生地の裏までチャント蝋が抜けるように。

(生地裏まで蝋が抜けてないと 蝋にヒビを入れてから

染めた後に抜けてない部分に染料が回り込んでしまう)

別に同じ方向でも構わないんだけど 出来るだけ

“蝋の厚み” を同じにしたいので。

また、筆の置き始めは 蝋の厚みが厚くなるので

置き始めの位置を バラけさせて同じ部分だけが

厚くならないように注意。

前に置いた蝋が少し冷えてから 次に掛からないと

なかなか蝋の厚みが出せないので注意。

それほど大きな作品ではありませんが

蝋の重みが ズッシリ・・・ 蝋の表面もツルツル。

さて、蝋置きが終ったら次の段階 ヒビを入れる。

一気に 思い切り ヒビを入れるのではなく

注意深く少しづつ 生地の両側を手でサンドして

ヒビを少しづつ入れてくような感じ。

急な角度で 蝋にヒビを入れると 蝋の厚みがある分

蝋が剥がれてしまう事が多々ありますので注意!

← 先ずは大雑把にヒビを入れる。

“ヒビを入れる” というのは 意外と簡単に

考えてしまうかもしれませんが、ケッコー根気の要る

仕事ですので、気合を入れて。

指先で 割れた蝋の間に 更にヒビを入れてく感じ。

(写真 人差し指・中指の生地裏には他方の手の指)

ここで焦ってしまうと 細かくヒビの入った蝋が

剥がれ落ちてしまったりするので根気強く!

今回は瀬戸物の表面のガラス質部分に入ってるような

感じのヒビが欲しかったので こんな感じ。

勿論それぞれの作品で 欲する感じが違うと思うので

それぞれに “試し” をして 自分の欲しい感じを

工夫して下さい。

室温が未だ30℃越えの時期だったので

“蝋が剥がれそう” という感じは余りありませんでしたが

冬場の寒い時期なら 写真中央部の白くなってるような

部分は蝋の剥がれる危険がタップリです。

また この部分は 染料が溜まってしまう事も多々・・・

さて、いよいよ “染” に掛かる。

このヒビの上から掛ける染料の濃度がとても難しい! 必ず事前に 試しを!

掛色の染料に 少々多めに “浸透剤” を入れ (蝋の上でも染料がハジかないくらい)

丁寧に蝋の上を刺して行きます。 (蝋の上に染料を乗せるという感じ)

この時 生地が傾いてると 浸透剤が入った染料は他の部分へ流れてしまうので 要注意!

染料が流れて 他部を汚さないよう注意しながら

半乾きになるまで 面倒をみる。

この段階では (蝋の上からでは) 上がりが

どれ位になるのか 判断が難しい・・・

ので、試し染は 入念に!

掛色 濃すぎました・・・

上記の 試し染で使った染料だったので

調子良いと思ったのですが、掛色の染料の

鉄が最初からの 地色の矢車にも反応

したようで、思った以上に濃くなってしまった・・・

こんな事が多々あるので、皆さんも作品創りに際しては 入念に “試し染” をして下さい!

・・・さて、その他にも ヒビの入れ方に こんな方法も。

蝋を “直線的” に折ってから・・・

パラフィンで 堰き出す。

刺します。 (乗せてくような感じで)

(上記の瀬戸物のようなヒビの説明で

この部分の写真を撮り忘れたので・・・)

違った効果が得られます。

(蝋取り・蒸し終えての様子)

皆さんもイロイロと試して 面白い効果が

あったら 是非 教えて下さい。

では、健闘を祈る!

技術 INDEX へ